活動日誌

2015年9月15日(火)から27日(日)まで(24日(木)休館)、適塾において、特別展示「西洋の知と適塾」を開催しております。

洪庵は大坂・江戸・長崎で蘭学を修めたのち、適塾を開き、医療と門弟の教育に力を注ぎます。

適塾における洪庵の活動は、西洋の知の資源たる洋書によって支えられていました。

今回の特別展示では、当センターが所蔵する適塾関係資料から、近世日本における西洋の知の受容について示す書物や、洪庵が翻訳・執筆した著書とその原書、適塾出身者が所持し「洪庵文庫」に提供した洋書等をご紹介いたします。

『解体新書』をはじめ、西洋の知の受容についての書物を展示

適塾出身者の洋学研究に関する史料も公開

この機会に、是非適塾に足をお運びください。

皆様のご来館をお待ちしております。

去る7月18日(土)、25日(土)、8月1日(土)の3日間にわたり、第8回適塾講座が開かれました。

今回は「伝統と革新―阪神地域と世界市場をつなぐ技術―」をテーマに、3名の専門家の方ご講演いただきました。

第1講座 7月18日(土)

髙橋 京子(大阪大学総合学術博物館資料基礎研究系(兼)大学院薬学研究科伝統医薬解析学分野准教授)

「薬食同源の観点から見た酒―「酒は百薬の長」を科学する―」

第2講座 7月25日(土)

大石 高志(神戸市外国語大学准教授)

「燐寸の創造性と想像力―明治・大正期の阪神地域における輸出地場産業の形成―」

第3講座 8月1日(土)

藤井 英俊(大阪大学接合科学研究所教授)

「なんと、鋼を溶かさず接合する―摩擦攪拌接合―」

コーディネーター

古谷 大輔(大阪大学大学院言語文化研究科准教授)

阪神地域の産業を支えた技術のなかから、酒・燐寸・溶接といった生活に密接に関わるものが紹介され、身近な技術の世界への広がりが伝えられました。伝統的な技術と最先端の技術との双方が着目され、「伝統と革新」というテーマに相応しい講座となりました。講師の先生方、ご参加いただいた皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。各講演の内容は、2016年度に刊行される『適塾』誌に掲載される予定です。

2015年7月10日(金)、ハルメン・ボイケルス教授(ライデン大学図書館スカリゲル教授、長崎大学教授、大阪大学招へい教授)が適塾記念センターに来訪されました。

ボイケルス教授はオランダにおける貴重史料の保存・管理や、医学・薬学の歴史についてお詳しく、当センターでも緒方洪庵関係史料の一部をご覧になりました。

史料の閲覧の際にも洪庵と当時の医学についてスタッフとの間に質疑・意見が飛び交い、非常に充実した時間となりました。

ボイケルス教授とセンターのスタッフ

翌11日(土)にはサンケイホールブリーゼで行われた大阪大学司馬遼太郎記念学術講演会「幕末への道―世界史のうねりと日本の知性―」において、「適塾―新しい世界への扉―」と題してご講演されました。

ご来場頂いた皆様、ありがとうございました。

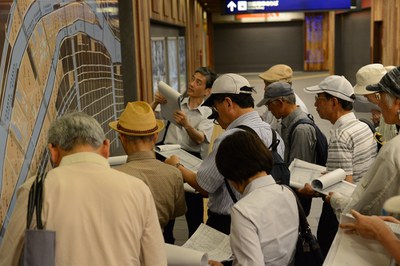

5月31日(日)、適塾見学会(夏季)を開催しました。

「適塾とその周辺をたずねる」をテーマに、大江橋から見学会を開始。

村田路人教授(文学研究科、適塾記念センター兼任)の案内で、現在では埋め立てられてしまった蜆川(曾根崎川)の跡を辿り、蔵屋敷が立ち並んでいた地域を訪れました。

大江橋駅構内にて

蜆川に沿って進み、堂島川と土佐堀川を渡って適塾へ。

中之島では今春建てられた、華岡流の医学塾・合水堂跡の碑も見学しました。

合水堂跡の碑にて

適塾では、日頃見ることのできない史料をご覧いただきました。

暑い中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

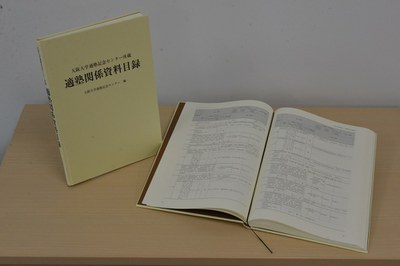

2015年3月末、『大阪大学適塾記念センター所蔵 適塾関係資料目録』を刊行いたしました。

本目録には、2014年3月現在、当センターが所蔵・管理する「適塾関係資料」のうち、整理が完了している資料が収録されております。

目録刊行は、センター設立以前から適塾記念会において計画されていたものであり、今回の刊行は従来の調査・研究の成果の蓄積によって実現したものです。

貴重な資料を適塾記念会および適塾記念センターに託してくださった多くの方々や、それを守り伝えた関係者の皆様に改めて感謝するとともに、今後の資料保存・管理に向け思いを新たに努めて参る所存です。

刊行後は、各図書館・資料館等へ収めさせていただきました。