活動日誌

2015年7月10日(金)、ハルメン・ボイケルス教授(ライデン大学図書館スカリゲル教授、長崎大学教授、大阪大学招へい教授)が適塾記念センターに来訪されました。

ボイケルス教授はオランダにおける貴重史料の保存・管理や、医学・薬学の歴史についてお詳しく、当センターでも緒方洪庵関係史料の一部をご覧になりました。

史料の閲覧の際にも洪庵と当時の医学についてスタッフとの間に質疑・意見が飛び交い、非常に充実した時間となりました。

ボイケルス教授とセンターのスタッフ

翌11日(土)にはサンケイホールブリーゼで行われた大阪大学司馬遼太郎記念学術講演会「幕末への道―世界史のうねりと日本の知性―」において、「適塾―新しい世界への扉―」と題してご講演されました。

ご来場頂いた皆様、ありがとうございました。

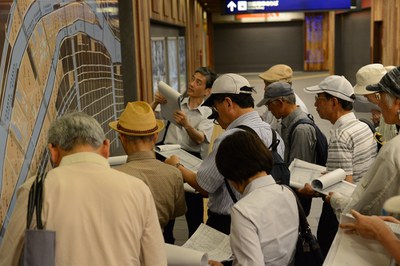

5月31日(日)、適塾見学会(夏季)を開催しました。

「適塾とその周辺をたずねる」をテーマに、大江橋から見学会を開始。

村田路人教授(文学研究科、適塾記念センター兼任)の案内で、現在では埋め立てられてしまった蜆川(曾根崎川)の跡を辿り、蔵屋敷が立ち並んでいた地域を訪れました。

大江橋駅構内にて

蜆川に沿って進み、堂島川と土佐堀川を渡って適塾へ。

中之島では今春建てられた、華岡流の医学塾・合水堂跡の碑も見学しました。

合水堂跡の碑にて

適塾では、日頃見ることのできない史料をご覧いただきました。

暑い中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

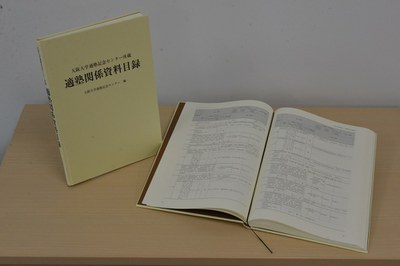

2015年3月末、『大阪大学適塾記念センター所蔵 適塾関係資料目録』を刊行いたしました。

本目録には、2014年3月現在、当センターが所蔵・管理する「適塾関係資料」のうち、整理が完了している資料が収録されております。

目録刊行は、センター設立以前から適塾記念会において計画されていたものであり、今回の刊行は従来の調査・研究の成果の蓄積によって実現したものです。

貴重な資料を適塾記念会および適塾記念センターに託してくださった多くの方々や、それを守り伝えた関係者の皆様に改めて感謝するとともに、今後の資料保存・管理に向け思いを新たに努めて参る所存です。

刊行後は、各図書館・資料館等へ収めさせていただきました。

適塾記念会会誌『適塾』47号が発刊されました。

本誌は適塾記念センター・適塾記念会の活動と、適塾および緒方洪庵、その関連分野に関する研究成果等をお伝えするものです。講読ご希望の方は、適塾記念会にご入会ください。

本号に収録された論考は以下の通りです。

巻頭言 改修と地層 永田 靖

―大阪大学適塾記念センターのめざすもの

■適塾特別展示

緒方洪庵・適塾と近世大坂の学知 廣川和花

平成の改修 廣川和花

―歴史遺産を未来へ―

■適塾耐震改修工事

適塾の平成の耐震改修に至る道 江口太郎

■洪庵忌―適塾の夕べ―

基礎医学研究からアカデミア発創薬へ

米田悦啓

近代日本の研究開発体制 澤井 実

■第六回適塾講座

第六回適塾講座の記録 澤井 実

スイスの病院史 ピエール=イヴ・ドンゼ

戦後の外資系製薬企業 竹内 竜介

―日本事業の展開プロセス

日本からみた一九八〇年代以降の世界ワクチン産業の衰退と再生

ジュリア・ヨング

■適塾記念講演会

大坂・京都のキリシタン 岡美穂子

―受容における特徴から―

緒方洪庵の薬箱由来生薬の本草学的意義と東西融合医療

髙橋京子

■第三回適塾見学会

第三回(平成二五年度)適塾見学会の記録

村田路人・福田舞子

■特別展ミュージアムレクチャー

蘭学と洋風画 勝盛典子

―石川大浪をめぐって

ロシア使節プチャーチンの来航と大坂・下田

西澤美穂子

■書評

『種痘伝来 日本の〈開国〉と知の国際ネットワーク』

鈴木晃仁

『歴史における周縁と共生 女性・穢れ・衛生』

廣川和花

■史料紹介・調査報告

新収の村上代三郎関係資料について

福田舞子・二宮美鈴

志士時代の橋本左内(五) 前川正名

謹慎期の漢詩を中心として(二)・橋本左内漢詩研究(十一)

■適塾をめぐる詩と書 第四回

酒を江湖に戒むるは 事 之有り 長与専斎

合山林太郎

■適塾記念会と適塾記念センター

適塾記念会の歩み(その41) 木下タロウ

適塾記念センターの歩み(その3) 廣川和花

1~最新号の目次は、 こちら をご覧ください。

今後ともよりよい誌面をお届けできるよう努めてまいりますので、ご一読ただければ幸いです。

11月26日(水)、大阪大学中之島センターにおいて適塾記念講演会が開催されました。

大阪大学の第一線の研究者お二方から、医の歴史と未来について、それぞれご講演いただきました。

講演1「外科学の新展開―心筋再生治療―」

澤 芳樹 大阪大学大学院医学系研究科教授

講演2「日本中世は呪術からの解放の時代か?―中世仏教の合理と非合理―」

平 雅行 大阪大学大学院文学研究科教授

最先端医療の現場から心筋再生治療の可能性を提示された澤先生、日本中世の仏教と医をはじめとする当時の学問の関連性について展開された平先生、両先生の熱のこもった講演を受け、会場からも多くの質問が寄せられました。

この場を借りて、講師の先生方とご参加いただいた皆様に御礼申し上げます。